走进供应链深处,SHEIN的全产业进化

6月5日,大湾区国际纺织服装服饰博览会在深圳开幕,场上云集千余家企业。尽管落点大湾区,江浙老牌纺服重地和山东、福建等新势力高地却占领了不小的面积。某种程度上,这也成为当前国内纺织服装产业格局的写照。

时间回到改革开放之初,凭借“三来一补”,“岭南衣”迅速腾飞,跻身四大广货畅销全国,这样的起家方式也使之从一开始就被打上了外向型、重制造的烙印。

但近年来,广东服装产业出现波动式发展。2023年,全省服装行业规上企业服装产量为31.74亿件,比之八年前几近“腰斩”;外贸规模下滑,八年间,服装及衣着附件出口额占全国比重下滑了超8%。旧有模式难以为继,一面是供应链日渐“西迁”,另一面则是订单加速“东南飞”。

据《关于进一步推动纺织服装产业高质量发展的实施意见》,广东规划中的纺织服装产业规模还应继续攀升,到明年将冲击7000亿元营收。双重压力之下,“岭南衣”如何延续生命线,又该如何冲击7000亿元营收?

从虎门到深圳,绘出“微笑曲线”

1978年7月,太平服装厂与港商合办太平手袋厂,中国第一家来料加工厂落在了虎门。“岭南衣”由此起步,在这个小镇衍生出了420亿元产值的庞大集群,养活了超20万从业者;如今,整个东莞,纺织服装鞋帽产业也已逼近千亿规模。

四十年后,产业重心悄然偏移。东莞市国民经济和社会发展统计公报显示,其服装产量已连续两年双位数下跌;2023年,纺织制品、服装及配件两类商品共计出口347亿元,同比减少了约25%。

相比之下,一向被认为以前沿科技、高端制造见长的深圳却迅速起势,仅今年一季度纺织服装出口额便达到261.4亿元,增长51.7%。与全省逆向发展的深圳服装业预示着,在一定程度上,“岭南衣”的结构模式与地域重心也开始调整。

“不同于其他行业,纺织服装产业的新质生产力包含三个维度,即文化生产力、科技生产力和绿色生产力。”中国纺织工业联合会会长孙瑞哲认为,一方面,深圳用时尚迭代了传统的服装制造业,通过向品牌延伸获得了文化加持。

依照《深圳市时尚产业高质量发展行动计划(2020-2024年)》,深圳已对举办、参与时装秀企业按一定比例予以补贴。在相关政策框架下,2022年度,仅龙华、龙岗两区共有21家品牌获得深圳时装周参秀补贴,金额总计520万元。

广东省服装服饰行业协会副会长陈韶通表示,相比省内其他地方,深圳对品牌的重视度显然更高,“受补贴吸引,越来越多品牌商正被从周边的广州吸引过去;而一旦头部企业落户,又会自然而然牵引一批配套集聚”。

除向外吸引,深圳也见证了一众品牌的内化培育,这其中既包括从一间童装店铺做起的安奈儿(002875),也有专注于设计、由单一品牌发展为多元一体女装集团的玮言服饰……企业个体的求索背后,深圳服装走出了一条靠品牌赢份额之路,以内衣为例,尽管深圳内衣产值仅占全国五分之一,但在高端市场却占据了80%的份额。

更广层面上,广东服装纺织产业也在文化加持下,攀向“微笑曲线”的两端。据统计,全国约半数自有品牌来自广东;相应地,产业调整继而带来从业人员结构的嬗变,目前全省共计有设计师数量15万人,居全国第一。

值得注意的是,一批面料企业也在向下游成衣品牌拓展。广州市东海鹏染整制造有限公司便是一例,其于一年前开始招募设计师,创立了“红标签”品牌。

公司有关负责人李笑然告诉南方财经全媒体记者,“向品牌转型是自身需求与外部环境双重作用下的结果,即便在面料环节,制造能力也不再是唯一评判标准,客户越来越看重软实力,良好的设计、品牌运营都成为必要加分项。”

另一方面,行业日益看重创新驱动力,尤其面辅料企业开始注重研发。近几年的大湾区纺博会也越来越成为高端面料企业的炫技狂欢。例如,东海鹏带来的三合一功能性混纺面料,不仅模拟出全棉质,且兼具吸湿排汗、抗菌功能;汕头市雨天晴纺织有限公司在持续改善布料的肌理感和透气度……两家企业均称,每年能拿出20%-30%的资金投入研发。

以这些案例为缩影,数字化、新材料热潮逐渐涌起,通过与未来电子信息、未来智能装备、未来材料等几大未来产业链接,纺织服装产业日渐撕去低端传统标签。

此外,“高研发+定制化开发”的组合也越来越普遍,面料企业往往一边围绕客户需求对主推产品进行针对性微调,一边又联手下游客户进行项目式开发。雨天晴纺织解释称,产业整体供过于求,企业不得不借此打出差异化优势;对中小企业而言,定制化的模式也有助于实现月结,缩短账期,降低库存压力。

出海抢单,打造泛大湾区“前店后厂”

2015-2023这八年,广东服装及衣着配件出口地位经历了持续下降,出口额占全国比重目前已由23.05%跌至14.95%,滑落第二位;相比之下,另一纺服重地江苏也仅微降1个百分点,浙江却由18.37%上位至21.42%。

多位从业人员提出,这同全球消费结构变迁有关。

去年,我国棉质与化纤服装出口占比分别为28.6%和48.3%,且前者仍在大幅下跌。而广东服装恰巧以棉涤、混纺为主,江浙盛产的化纤服装已成为我国服装出口的优势产品。广东亟待围绕需求变化适时调整产品结构。

更为重要的因素在于,广东日益陷入供应链“西迁”而订单“东南飞”的境况。

从供应链层面看,广东失去的份额正快速被新疆等西部省份填补,过去八年间,后者出口占全国比重从1.99%快速攀升到了8.19%。

近年来,新疆频频赴粤招商,重点便放在纺织服装领域。去年,阿拉尔市党委书记带队考察招商,所选地市广州、汕头、东莞、深圳等均为服装重地。长期以来,广东服装呈现重制造环节、小微企业众多的特征,对成本高度敏感的小微工厂作坊,成为率先转移的一批。

对此,广东日益重视引导企业升规和品牌转型,以期增强其“黏性”。去年,深圳光明区已发布政策,将对产值首次达到一定规模的时尚企业给予相应奖励。

在转移过程中,广东也在引导企业优先将粤东西北作为落脚点,去年开工的广清纺织服装产业有序转移园便是例证之一;随着其继续外溢,泛大湾区地带也有望成为主要承接地。

“泛大湾区纺织服装融通发展将是大势所趋。”中国纺织工业联合会副会长阎岩认为,未来,江西、湖南、广西、云南等地将承接起化纤、纺织、印染、制造等环节转移,品牌与总部则仍留驻广东,各方宜形成新的“前店后厂”。

作为区域合作的另一维度,港澳的对外资源优势亦应被纳入进来。在大湾区纺博会的国际展区,将总部、研发放在港澳而生产置于内地的企业比比皆是。

另一方面,来自欧美的服装订单也日益遭受东南亚国家的争夺。但我国在上游高端面料辅材环节优势依然。以越南为例,该国55%—60%的原辅料仍依赖从中国进口。背后,中国对“一带一路”共建国家纺织服装出口金额占比已达到54.2%,这也意味着,外部市场对我国上游高端产品的需求还将继续增长。

事实上,比之江浙,广东相对呈现出服装强而面料弱的“跛脚”局面,面料产量仅占全国7%,却要支撑起占全国17%的服装产量。在此背景下,广东企业亟需锻造新的不可替代性,加大研发力度,在高端、绿色面料上加速追赶。

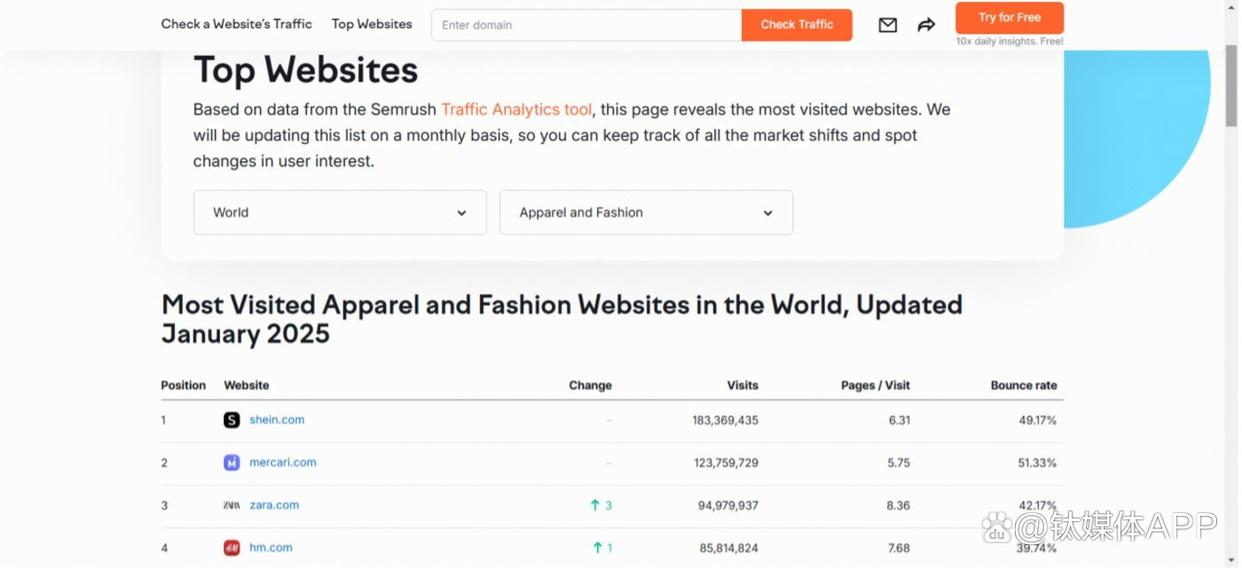

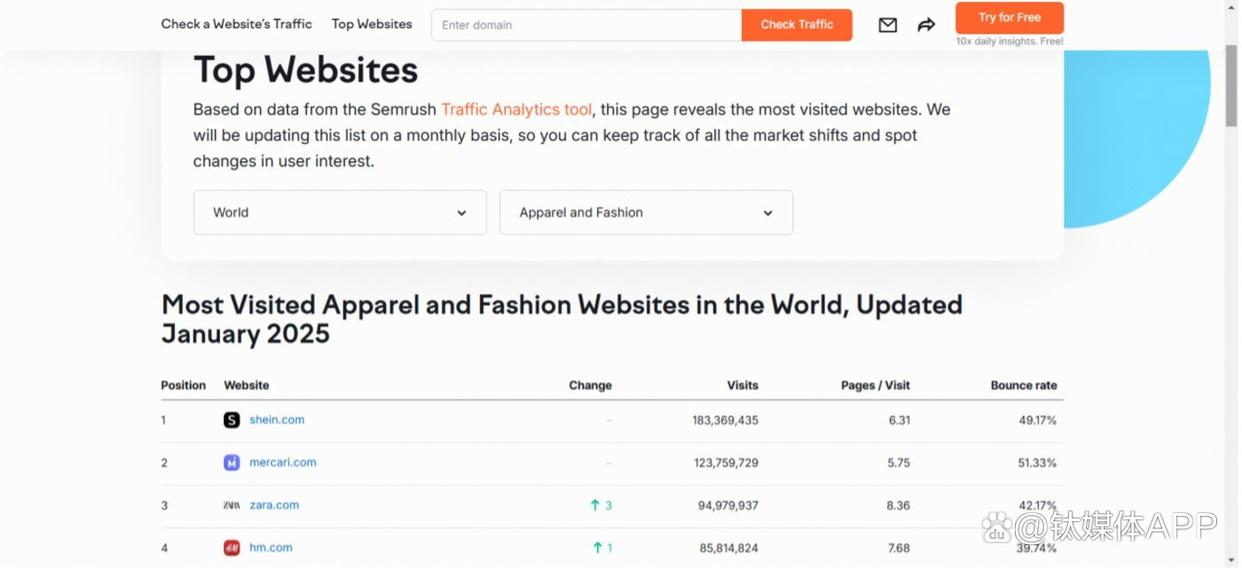

不过,就服装出口渠道而言,广东仍具备“抢单”优势。以希音、TEMU等为代表的跨境电商串联起大量中小微企业,凭借“小单快反”模式造船出海。去年,广东省跨境电商进出口总额占全国超过三分之一,这一风起云涌的新业态正成为对抗纺织服装供应链与订单双重挤压的一道屏障。

Read More